En cada etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación, segregar ha sido uso de la sociedad para medir posición social y poder. Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales es todavía una manifestación notoria en la industria del deporte.

En repulsión, luego de finalizar la carrera de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de México, 1968, los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, medalla de oro y de bronce respectivamente, alzaron su puño envuelto en un guante negro mientras el himno estadounidense se escuchaba en el estadio.

Un gesto que dio la vuelta al mundo y que se instaló con forma de afiche en la historia social del siglo veinte: sus puños alzados representaban el símbolo del Black Power (poder negro), el movimiento en el que se resumía las protestas y las aspiraciones de la comunidad negra en los Estados Unidos.

En los setenta y ochenta, la sociedad inglesa aceptó que los hooligans (gamberros) en el fútbol, convirtieran el racismo en manifestaciones de odio, repugnancia y hostilidad hacia los jugadores negros extranjeros.

La avanzada del poder negro en los estadios del marketing

El estadounidense James Watson, considerado el ‘padre del ADN’, predicó en una de sus obras, que los individuos de raza negra son menos inteligentes que los blancos. Pero sus teorías se vienen abajo cuando se trata de buscar la superioridad de los deportistas negros en pruebas que conllevan esfuerzos muy intensos pero de corta duración, como los que requieren la práctica del atletismo, baloncesto o fútbol americano.

Un escándalo sonoro fue el de la suiza Martina Hingis durante un US Open.

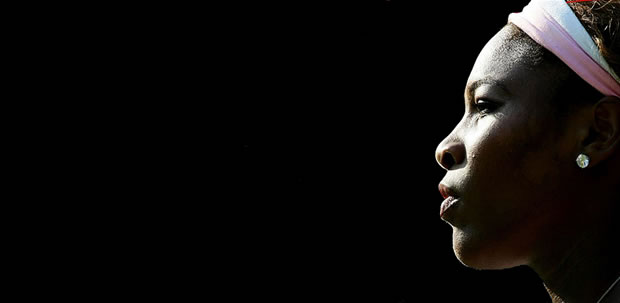

En una controvertida entrevista a una revista estadounidense acusó a la familia Williams de sacar ventaja del color de su piel para obtener buenos patrocinadores. Sus críticas cayeron como una bomba en el aristocrático y cerrado círculo de la elite del tenis mundial donde conviven estrellas millonarias, dirigentes históricos y empresarios.

En respuesta, el padre de las jugadoras contestó: “Yo soy negro y prejuicioso. La gente es prejuiciosa en el tenis. Creo que mis hijas nunca serán aceptadas por el tenis, pero si tienes unas blanquitas como Tracy Austin y Chris Evert, que no son capaces de pegarle a la pelota, ellos (los medios) dirán que son grandiosas”.

Entre el racismo y el fanatismo

Tres días después de iniciarse la nueva temporada futbolística inglesa, Patrick Vieira, el centrocampista ganador de la Copa del Mundo en Francia y de la Copa de Europa 2000, fue expulsado cuando jugaba en el Arsenal contra el Liverpool, al ser sancionado con una tarjeta roja, la segunda en dos partidos.

Enseguida la prensa inglesa empezó a especular sobre si dejaría de jugar en Inglaterra, basándose en las acusaciones del futbolista de que había sido víctima de intimidación “racista” tanto por parte de sus compañeros como de los directivos del club.

Según Vieira, recibía insultos no por ser negro, sino por ser francés -queja formulada anteriormente por futbolistas como Eric Cantona, Frank Leboeuf y Emmanuel Petit. Pocos meses antes se había sancionado a un defensa del West Ham por haber tratado a Vieira de “French prat” (trasero francés) y de haber dicho, burlándose, que “sintió olor a ajo” cuando el centrocampista le escupió.

En Inglaterra, cuna de los hooligans (gamberros) en el fútbol, las formas que adopta el racismo en ese deporte han cambiado. El racismo ostensible entre los aficionados y los denuestos contra los jugadores negros, frecuentes en los setenta y ochenta, han remitido en los últimos años gracias a las intensas campañas públicas, aunque es evidente que los viejos prejuicios raciales contra los extranjeros no han desaparecido.

En otros países, en cambio, invaden el juego manifestaciones de racismo mucho más triviales. En casi toda Europa, los campos de fútbol se han convertido en escenario de expresiones deplorables del fanatismo de los hinchas, que dan salida a través de las rivalidades deportivas a actitudes latentes en toda la sociedad.

En Italia, el Udinese no insistió en contratar al jugador judío Ronnie Rosenthal cuando en las paredes de las oficinas del club aparecieron consignas antisemitas, mientras los aficionados del Lazio, antes de un partido con sus rivales locales del Roma, desplegaban una bandera con una esvástica que decía “Auschwitz es tu país, los crematorios tu casa”.

Sin embargo, lo cierto es que caracterizar a determinados clubes o aficionados como prototipos fascistas o racistas resulta engañoso. Aunque Alemania tiene una de las peores reputaciones en cuanto a influencia de la extrema derecha entre sus aficionados, muchos estiman que esta imagen, impulsada por los medios de comunicación, no refleja adecuadamente la realidad.

“Los símbolos nazis cumplen un papel de provocación; rompen tabúes. Pero el fondo no es político, su finalidad es llamar la atención y aparecer en los periódicos del lunes. Incluso cuando se demuestra un comportamiento con motivaciones racistas entre los aficionados, éste es a menudo inestable, contradictorio e incluso secundario en comparación con las enemistades resultantes del fútbol”.

Profesor Volker Rirrner, del Instituto de Sociología del Deporte de Colonia

Durante los últimos partidos de la Copa del Mundo celebrada en Italia en 1990, cuando los hinchas del Napoli abandonaron al equipo nacional italiano para animar a su héroe local argentino Diego Maradona (1960-2020), los hinchas del norte de Italia mostraron su hostilidad hacia el jugador, el club y la región meridional apoyando a cualquier equipo que jugase contra Argentina, y así los elementos “racistas” entre los aficionados del Norte no tuvieron ningún empacho en vitorear con entusiasmo al equipo africano negro del Camerún cuando éste jugó contra el suramericano, encarnación de todo lo que los del Norte detestaban, en ese momento.

Entre el insulto eficaz y el humor sexista

El racismo que se manifiesta en los partidos de fútbol en Europa depende, las más de las veces, de tradiciones y rivalidades propias de las culturas de los hinchas.

En este caso, el concepto de “insulto eficaz” resulta útil: los aficionados tenderán a emplear la injuria más efectiva y virulenta, en un afán de causar el mayor daño posible. Los hinchas de los clubes ingleses, cuando se enfrentan a los de Liverpool, cantan habitualmente “prefiero ser paki (pakistaní) que scouse (oriundo de Liverpool)”.

En este caso, el insulto se elige pensando en los parias despreciados por ambos grupos de hinchas, con el claro objetivo de que resulte lo más hiriente posible. En este sentido, afirmar que la categoría racial de los pakistaníes es preferible a la identidad blanca de los de Liverpool significa añadir al insulto una dosis de veneno.

La raza como tal suele permanecer en segundo plano, pero lista para ser esgrimida si se estima adecuado incorporarla al ritual de denuestos de un partido de fútbol, y no como un elemento político decisivo de la identidad de los hinchas.

El hecho de que muchos de los cánticos de los ultras italianos sean adaptaciones de melodías tradicionales comunistas o fascistas no constituye en sí una prueba de adhesión política, como tampoco indica una afiliación eclesiástica la frecuente utilización de músicas de himnos religiosos por parte de los aficionados británicos.

Las comparaciones entre las injurias registradas en los estadios de fútbol en el mundo sólo permiten probar que el racismo emerge en un contexto de prejuicios compartidos por los aficionados. En Brasil, por ejemplo, donde muchos pertenecen a grupos étnicos marginados y discriminados, los insultos raciales son escasos (en su lugar se practica el humor sexista).

En Inglaterra, el éxito de los jugadores negros ha hecho perder terreno al tipo de ‘denuestos’ basados en la raza antes citados o al “humor” xenófobo de que fue víctima VIERA. En Europa Oriental, y hasta cierto punto en Alemania e Italia, la ausencia de jugadores negros, comparativamente hablando, ha hecho que los insultos racistas contra ellos sigan siendo un arma poderosa dentro del arsenal de injurias de los aficionados.

El Caso Lewis Hamilton

El padre de Lewis Hamilton, Anthony Hamilton, confesó que llegó a pensar en retirar de la Fórmula 1 a su hijo, flamante campeón mundial en 2008 y subcampeón en 2007, a raíz de los insultos racistas y prejuicios sociales que éste sufría. “He pensado que éste no es lugar para mi familia. Nunca se lo he dicho a Lewis, pero a veces llegas a casa y te dices ‘No pensaba que el mundo fuera así”. (Daily Express)

El padre de Hamilton estaba sorprendido por las críticas que se publicaron los días previos al Gran Premio de Brasil en la página española pinchalaruedadehamilton.com’, para que su hijo no ganara el título de 2008. “Honestamente, no creo que sea un acto racista, pero es algo que no comprendo por qué ocurre. Creo que todo el mundo está sorprendido por estas cosas”.

Ese sitio fue cerrado, pero España fue un escenario difícil para Hamilton, pues allí sufrió también ataques racistas por parte de fanáticos de Fernando Alonso, su gran rival en la temporada.

Los ataques llegaron a tal punto que a su segundo hijo, Nicholas, de 16 años, quien sufre problemas de desarrollo sicomotor, le arrojaron un gato negro, señal de mala suerte, cuando ingresó con él a un hotel en Brasil. También a Lewis le arrojaron otro gato negro cuando fue a un acto de un patrocinador, pero Anthony contó que los Hamilton tienen un gato negro en su casa y que fue: “Siempre muy positivo para la familia”.

“Llegamos aquí para hacer un trabajo decente y nos merecemos estar aquí. Si a la gente le gusta, muy bien. Si no, entonces estoy triste por ellos y tal vez Dios los perdone. Pero somos gente decente y lo seguiremos siendo. Lo que no entiendo es por qué nuestro mensaje se pierde. Pero cuando las cosas vienen en contra, te vuelves más fuerte. Todo lo negativo que nos llega se convierte en energía positiva y eso es brillante. No puedes correr y esconderte”: Anthony Hamilton.

Modelos persuasivos: la avanzada del poder negro

El impacto mediático sobre la actuación de los atletas negros en los estadios de competencia es una de las variables más notorias para su aceptación como modelos de persuasión de productos y servicios.

En este segundo escenario, la segregación abandona la calificación racista para jugar con éxito en los mercados de la desarrollada industria del entretenimiento. La razón, marketing, patrocinio y publicidad se mezclan para transmitir las bondades de los portafolios de las marcas comerciales hacia la sintonía directa con un consumidor apasionado por las gesta de sus iconos.

En efecto, Jordan, Woods, Hamilton o Serena Williams han logrado ubicar en la mente de millones de compradores símbolos y mensajes para todos los gustos y edades.

Con innovación, campañas de promoción ajustadas a las tendencias de la moda y una activa participación corporativa los inversores diluyen las posiciones extremistas para buscar igualdad tanto de clase como de color de la piel en y fuera de las pistas y recintos de la gran fábrica del ‘producto deporte’.

El notable aumento en la popularidad del baloncesto colegial y universitario y los campeonatos de la NCAA (Asociación Nacional de Atletas Federados) colocaron en la pantalla a estrellas de color como Michael Jordan. Shaquille O’neal y Lebron James, el joven talento que llegó de la escuela St. Vincent-St. Mary’s y hoy el modelo más acosado por patrocinadores y agentes, que ven en él al próximo fenómeno de la poderosa industria NBA, gracias al impulso de las agresivas campañas publicitarias de Nike y Coca Cola.

Jordan, Woods o Serena Williams han logrado ubicar en la mente de millones de consumidores el valor de persuasión de una marca que exhibe decenas de líneas para todos los gustos y edades: Nike.

Pero la fuente de mayor beneficio para sus finanzas es el deporte universitario de Estados Unidos, un millonario mercado que no sólo nutre de atletas a la industria de las Grandes Ligas sino que produce la más alta demanda de sus productos.

Innovación, campañas de promoción ajustadas al momento de la juventud estudiantil y una activa participación como inversora de patrocinio han convertido a la marca de Beaverton, Oregon, en un ritual de consumo de los hábitos y preferencias de la juventud estadounidense, gracias, en gran parte, a la motivación de los atletas de raza negra.

Esta persuasión de los deportistas negros sobre el consumo de productos, llevó a la marca Tampax a desarrollar un anuncio comercial que captura la emoción y excitación de las “hembras negras” que participan en el nacional de bandas de la universidad estatal de Grambling (una universidad históricamente Negra).

El mensaje se transmite durante los medios tiempos de los juegos de fútbol universitario. El anuncio muestra los movimientos de los miembros de la banda cuando realizan rutinas electrizantes de baile. La música que se mantiene en el fondo del anuncio es un popular rhythm and blues (o música negra norteamericana) tocada por la banda Dazz, “Let it Whip”. A la conclusión del anuncio, aparece en la pantalla de la televisión, la leyenda, “Tampax Estaba Allí.” Las palabras parecen bailar con el ritmo de la canción.

NIKE también penetra en este segmento con anuncios comerciales en los que cuatro jugadoras de la liga Premier de Baloncesto comparten una agradable charla con tres “Pequeñas Bribonas” (dos de color y una Blanca). Durante la escena, las “Pequeñas Bribonas” tocan la música del tema de fondo que contextualizar el dramatizado.

Cada uno de los anuncios embellece la actitud del líder de grupo, una joven de color “sassy”, que de una manera casi cómica, muestra su conocimiento de baloncesto con sugerencias sobre estrategias para mejorar el juego. Los anuncios resaltan la joven de la generación “hip” y su afinidad para el baloncesto.

Fantasma o realidad

Cada año, William Washington se para con sus cartelones de protesta frente a la entrada principal del centro de tenis Arthur Ashe, en Flushing Meadows, Nueva York, sede del Abierto de Estados Unidos, para protestar por lo que él llama “racismo contras las minorías en el tenis”.

Pese a que la policía local le ha hecho decenas de advertencias y hasta lo amenaza con arrestarlo, el hombre se mantiene firme reclamando los derechos de sus hijos, los tenistas profesionales Mashika y Mashona Washington, que años atrás fueron excluidos del tratamiento de ‘wild card’ (invitaciones especiales al cuadro principal de los torneos).

Lo cierto es que, como un fantasma escondido, el tema del racismo ha rondado siempre al hasta hace poco ‘deporte blanco’, llamado así por el color de las ropas que solían usar los jugadores hasta la década pasada, aunque algunos lo manejan también como sinónimo de lo prohibitivo que resulta para las minorías practicar un deporte tan costoso.

A pesar que los dirigentes del tenis mundial aducen que la disciplina ha extendido sus fronteras y hoy figuran en el ranking jugadores de todas las razas y más de 100 países, a lo interno de las dos principales entidades profesionales, la ATP y la WTA, se manifiestan sutiles tintes de racismo.

Un affaire famoso lo protagonizó la suiza Martina Hingis durante un US OPEN. En una controvertida entrevista a una revista estadounidense acusó a la familia Williams de sacar ventaja del color de su piel para obtener buenos patrocinadores. Sus críticas cayeron como una bomba en el aristocrático y cerrado círculo de la elite del tenis mundial, una especie de circo romano donde conviven estrellas millonarias, dirigentes históricos y empresarios avispados.

“Ellas han tenido muchas ventajas porque siempre están diciendo: esto es racismo. Ellas pueden siempre llegar y decir: porque somos de este color pasan esas cosas. El ser negras sólo les ayuda”, dijo entonces Hingis al Time Magazine (2002), palabras que alteraron la tranquilidad de la casa tenística de Arthur Ashe, un jugador negro estadounidense ya fallecido que fue campeón de los Abiertos de Australia, Wimbledon y Estados Unidos.

Pero Richard Williams, padre de Venus y Serena, justificaba la posición de sus hijas como una reacción al recelo que produce el tenis. “Yo soy negro y prejuicioso. La gente es prejuiciosa en el tenis. Creo que mis hijas nunca serán aceptadas por el tenis, pero si tienes unas blanquitas como Tracy Austin y Chris Evert, que no son capaces de pegarle a la pelota, ellos (los medios) dirán que son grandiosas”.

Ricahrd decidió que las Williams en 2002 no participaran más en uno de los circuitos más famosos del portafolio WTA, el Indian Wells, tras un incidente ocurrido en 2001, cuando el público las abucheó. La familia calificó el suceso de racista y nunca más retornaron.

Capacidad física e inteligencia

El estadounidense James Watson, considerado el ‘padre del ADN’, asegura en su reciente libro, que los individuos de raza negra son menos inteligentes que los blancos. El octogenario, que ganó el premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN, explica que la inteligencia de las personas negras no es igual a la de los blancos.

En el pasado, el científico había dicho que las mujeres embarazadas estaban en su pleno derecho de abortar si las pruebas realizadas al feto ofrecían indicios de que la criatura, en el futuro, podía ser homosexual. Sobre la posibilidad que estas mejoren su aspecto físico echando mano de la manipulación genética, el científico respondió: “La gente dice que puede ser terrible si hacemos guapas a todas las mujeres. A mí me parecería estupendo”.

Sus aseveraciones plantean un futuro incierto sobre el desarrollo de la raza negra. “Todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la nuestra, cuando todas las pruebas demuestran que no es así. Quien tenga trabajadores negros a su cuenta sabrá que eso no es así…”.

Pero las teorías de Watson se vienen abajo cuando se trata de buscar la superioridad de los deportistas negros en pruebas que conllevan esfuerzos muy intensos pero de corta duración, como los que requieren la práctica del atletismo, baloncesto o fútbol americano.

Desde hace años se barajan multitud de explicaciones – algunas de ellas tienen que ver, precisamente, con la genética-.

Un estudio realizado por la Universidad de Indiana fracasó a la hora de encontrar diferencias significativas en la ‘arquitectura muscular’. Para ello, se analizaron las características musculares de 44 jugadores de fútbol americano, 31 de ellos blancos y 13 negros.

Se determinó el porcentaje de grasa corporal, además de mediciones del volumen muscular por medio de ecografías en 13 partes diferentes del cuerpo, entre ellas, los músculos tríceps, vasto lateral (en el muslo) y gemelo interno.

Los jugadores negros presentaban un promedio de 89,9 kilos de masa libre de grasa frente a los 89,1 kilos de los blancos. Donde sí se apreciaron variaciones significativas fue en la longitud de las piernas respecto al conjunto del cuerpo.

Las piernas de los deportistas negros medían más en relación con la talla total de los blancos. Y es, precisamente, en este punto donde puede residir una de las explicaciones de su superioridad, sobre todo, en carreras cortas pero intensas.

La vigencia del estereotipo

Tras la victoria de Francia en el Mundial de Fútbol de 1998, Nick Fraser escribió en el diario liberal británico The Guardian que “ni hombres ni mujeres creían realmente en una Francia multicultural… Lo que tal vez deseaban los franceses era sencillamente que los extranjeros fueran más semejantes a ellos”.

Esta observación pareció desvanecerse en medio de la exuberancia del triunfo francés. Así como los grandes torneos deportivos constituyen uno de los últimos espacios en que los conceptos de identidad y nación pueden expresarse y celebrarse como un rito, al parecer la victoria logra también reducir o eliminar las diferencias raciales en un país.

Y el hecho de que el equipo francés resultara victorioso en la Copa del Mundo y en la Copa de Europa 2000, fue unánimemente considerado como un triunfo sobre el nacionalismo tradicional y culturalmente homogéneo.

La selección francesa que llevó a cabo estas proezas presentó una increíble diversidad, ya que muchas de sus estrellas, como Marcel Desailly, Patrick Vieira y Lilian Thuram nacieron fuera de la Francia metropolitana.

Otros, como Yury Djorkaeff, Thyerry Henry, Zinedine Zidane y los goleadores de la final contra Brasil, Sylvain Wiltord y David Trezeguet, corresponderían a lo que el líder del partido ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, llamó “franceses recientes” para indicar que tales jugadores no son “verdaderos” franceses, pues son hijos de inmigrantes.

La entonces ministra francesa de Deportes, Marie Georges Buffet, declaró después de la Copa Uefa Euro 2000 que la victoria del equipo multiétnico demostraba que en Francia se había constituido una comunidad armoniosa “que podía hacer grandes cosas unida”.

La presencia masiva de ciudadanos árabes y negros entre las muchedumbres entusiasmadas pareció confirmar el punto de vista de BUFFET, sobre todo teniendo en cuenta que los franceses alejaron la pobreza de París en buena medida relegando a la población inmigrante a un cinturón de barriadas lúgubres de la periferia.

Con todo, la noción de diversidad sigue siendo poco más que un estilo de nacionalismo que asimila (en vez de excluir) a los recién llegados e insiste en una identidad soberana universal. Lo que interesaba en la celebración de la victoria era que los ciudadanos árabes y negros aclamaban una Francia cuya identidad se había consolidado ya cuando ellos aún estaban ausentes. Las formas más profundas de discriminación estaban resueltas.

La geografía racialmente estratificada de París se puso una vez más de manifiesto a la mañana siguiente, cuando los mismos árabes y negros ensalzados como símbolos de la nueva Francia unida regresaron a sus hogares de las afueras, mientras que los jugadores triunfantes se dirigían a sus lujosas residencias de Italia, Inglaterra y Alemania, en cuyos clubes jugaban con la ayuda de entrenadores blancos, pagados por directivos blancos y contemplados por espectadores blancos.

Es muy posible que el pretexto para instaurar esas jerarquías deportivas sea la cultura de las ex potencias coloniales, en las que los colonos blancos regían a las poblaciones “de color” basándose en una supuesta mayor racionalidad de la población blanca frente a la sensualidad, la falta de control emocional o de inteligencia de los “nativos”.

Lo importante en la actualidad no es tanto el desempeño de esos papeles respectivos, como la identificación Eurocéntrica de las características deportivas deseables en términos de “raza”.

La vigencia y resonancia persistentes de esas nociones quedó patente en la interpretación de los resultados de la UEFA EURO 2000 por el diario francés de izquierda Libération, para el que “la victoria de Francia, su secreto, se basa sin lugar a dudas en la combinación ganadora de dos estilos, el físico y el técnico”.

Para Tim Crabbe, profesor de sociología del deporte en la Universidad Hallam de Sheffield, Reino Unido, lamentablemente, “la metáfora físico = negro, técnico = blanco apenas se disimula en semejantes análisis, que no contribuyen en nada a superar las diferencias raciales inherentes al concepto de multiculturalismo”.

El mensaje del poder negro

Tommie Smith y John Carlos construyeron en octubre de 1968 (Juegos Olímpicos de verano) un gesto que dio la vuelta al mundo y que se instaló con forma de afiche en la historia social del siglo veinte.

Sus puños alzados representaban el símbolo del Black Power (Poder negro), el movimiento en el que se resumían las protestas y las aspiraciones de la comunidad negra en los Estados Unidos. Era un tiempo de convulsiones: Martin Luther King, el líder más notorio de esa comunidad, había sido asesinado en abril del 1968. Era un tiempo de fervores: sueños de cambio brotaban desde todas partes y la realidad era, en esencia, algo que podía ser transformado.

Tommie Smith, un estudiante de sociología de la Universidad de San José, tenía entonces 24 años y había jugado al fútbol americano y al basquetbol casi con la misma destreza con que corría.

Su talento deportivo no le hizo tomar distancia de otras cuestiones y participó de los debates de los deportistas negros sobre el rol que les correspondía en las luchas reivindicatorias. Y si celebró su éxito dándole forma a una inolvidable protesta fue por dos razones: la primera, la más evidente, es que sentía en el alma la necesidad de manifestar su identidad y su bronca; la segunda, acaso menos notoria, es que detrás de esa protesta había todo un proceso político.

De frente a los Juegos de México, el racismo estaba en el centro de la escena. El Comité Olímpico Internacional (COI) se había destapado los oídos ante las demandas de diversos organismos y personas, y dejó fuera de competición a Sudáfrica y a Rhodesia, como sanción por el segregacionismo imperante en ambos países.

Pero los atletas negros de los Estados Unidos querían más. Buscaban respuestas para los problemas específicos de su país. Los Juegos Olímpicos, un verdadero espacio político, resultaba toda una oportunidad.

En el año anterior a México, muchos deportistas discutieron sobre la conveniencia de participar o de boicotear la cita olímpica. “Si yo gano, soy un americano, no un americano negro. Pero si lo hago mal, entonces me llaman ‘negro'”, fue la consigna de cabecera que enmarcó los análisis.

Finalmente la mayoría decidió ir. Y no con una actitud prescindente: el día en que arribaron a la Villa Olímpica, John Carlos y el saltador Ralph Boston exhibieron un cartel con la inscripción “Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos”.

Con esa historia detrás, el 17 de octubre vino la final de los 200 metros, la victoria de Smith, y la demostración del podio.

“Cuando Tommie Smith y yo alzamos nuestros brazos con las manos enguantadas y cerramos de a poco el puño, quisimos marcar que los negros nos dividimos mucho tiempo, pero ahora estamos completamente unidos”.

John Carlos, atleta olímpico 1968

Para el Comité Olímpico de los Estados Unidos fue demasiado: resolvió expulsar a Smith y a Carlos de la Villa Olímpica. La decisión suscitó indignaciones. Desde una ventana, una sábana blanca mostraba una leyenda que sintetizaba la mirada dominante de los atletas. Decía “Abajo Brundage”. Avery Brundage, un millonario estadounidense, era el presidente del COI.

De todas las polémicas que despertó el castigo a los atletas, una es más que llamativa. En 1936, el COI no tomó ninguna medida contra los deportistas alemanes que durante los Juegos de Berlín desfilaban haciendo el saludo nazi. En ese entonces, se adujo que nadie era reprendido porque “no había que mezclar la política con el deporte”.

Curiosamente, Smith y a Carlos los sancionaron por esa misma razón. Claro que mientras el saludo nazi implicaba congraciarse con el poder de turno, el gesto del Poder negro significaba un desafío a los que mandan.

Después vinieron los ecos inmensos. Y una frase sonó más que todas: “La dignidad de los negros vale más que lograr una medalla de oro para los Estados Unidos”. Hablaba Tommie Smith, deportista, convencido, campeón, un hombre que había ganado la carrera que más le importaba.

Iconos notorios

JACK JOHNSON-BOXEO:

El primer negro campeón mundial de los pesos pesados. Le quitó el cinturón a Tommy Burns, que cobró 18 veces más por esa pelea. Le pegó tal paliza que la policía ordenó parar la filmación. Mantuvo el título de 1908 a 1915.

JESSE OWENS-ATLETISMO:

Desafió a Hitler y su Alemania nazi defensora de la superioridad aria, ganando cuatro oros en los JJ OO de Berlín en 1936, con el aplauso de 110.000 personas. A su regreso de EE UU volvió a su trabajo de botones en un hotel.

ARTHUR ASHE-TENIS:

En 1963 fue el primer negro que formó parte del equipo estadounidense en la Copa Davis y en 1968, el primer afroamericano que ganó un Grand Slam, el US Open. Fue un gran luchador de los derechos sociales de su raza.

BUBBA STEWART-SUPERCROSS:

El primer fenómeno afroamericano del motor es equiparado a Tiger Woods en su país. Debutó en 2002 ganando el Nacional y al año siguiente fue nombrado, en EE UU, uno de los veinte adolescentes que cambiarían el mundo.

TIGER WOODS-GOLF:

Ha revolucionado un deporte totalmente vetado, hasta entonces, para los jugadores de su color. Tiene en su palmarés catorce majors, siendo el segundo con más de la historia, tan sólo por detrás de Jack Nicklaus, 18.

VIV ANDERSON-FÚTBOL:

Lateral derecho del Nottingham Forest que ganó dos Copas de Europa en 1979 y 80. Fue el primer negro que jugó con la selección inglesa en 1978. Arthur Wharton fue el primer futbolista de color profesional en 1889.

VOCABULARIO DEL DOCUMENTO:

PREJUICIO: Juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma inmotivadamente de antemano y sin el conocimiento necesario: siempre tuvo muchos prejuicios sobre los orientales.

SEGREGACIÓN: Separación, marginación de un grupo social por razón de su sexo, raza, cultura, o ideología: la segregación racial está castigada por la ley.

GESTA: Conjunto de hazañas de un personaje o un pueblo: la gesta de Roncesvalles; la opinión pública alabó su noble gesta.

EUROCENTRISMO: Tendencia a considerar todas las cuestiones ideológicas, históricas y culturales desde una perspectiva exclusivamente europea: estudia el descubrimiento de América desde un irracional eurocentrismo.

DENUESTO: Injuria grave de palabra o por escrito: no debes dirigir esos denuestos a tu padre.

APORTES TEMÁTICOS:

Tim Crabbe, profesor de sociología del deporte en la Universidad Hallam de Sheffield, Reino.

El Correo Unesco (La vigencia del estereotipo y Las mil caras del racismo en el fútbol)

Amy Otchet, periodista del Correo de la Undesco, en Twickenham, Reino Unido.

El poder negro, Ariel Sche, Hemeroteca Diario El Clarín

RHB Sport 4.0 | Aula Sport 4.0

Comments are closed.